《十七帖》的名声在书法圈里可是响当当的,它在书法界可是个宝。这帖子里头,王羲之的个人情感表现得淋漓尽致,书法艺术水平也是顶尖的。既是王羲之和朋友间深厚情谊的见证,又是学习行书的上佳模板,真是让人不得不多看几眼。

王羲之的情怀与聚会情状

帖子里能看出王羲之跟朋友们聚会的情绪。那时候文人聚会应该挺有格调的。这样的聚会可能就在浙江山阴那边的某个院子里。像王羲之这种文人,跟朋友们聊得开心,那种满足的心情就写在纸上。朋友们互相交流,分享各种稀奇事,这些画面都成了他创作的灵感。想想那时候大家一块儿开心,气氛挺轻松的,就跟现在朋友们聊天一样,能让人开心满足。

王羲之的书信往来里头,这样的聚会氛围也体现得淋漓尽致。他经常关心朋友们的近况,就像在那些帖子里头,对朋友们的平安表示出的那份牵挂和询问。这让我们深切感受到,王羲之对朋友的情感细腻入微,不仅仅是在盛大的聚会中欢聚一堂,日常里头彼此的牵挂同样也是他们情谊中不可或缺的一部分。

书法风格与典范意义

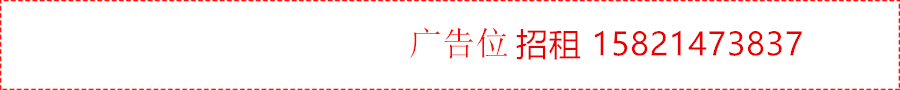

书法界公认,《十七帖》是学行书的典范。在书法史上,它的地位无人能动摇。和其他行书字帖比,《十七帖》的笔法特别。许多学书者都在书房里埋头苦练,摆好笔墨纸砚,想要弄懂里面的奥妙。王羲之的书法功底深厚,这种风格是他功底的自然流露。

这风格看起来很悠闲,轻松,这就是王羲之书法艺术成熟到顶点的证明。他写字时,已经能随心所欲,手和心完全合二为一。每一笔每一划都像是在自然地流淌情感和技巧。比如,笔画的长短变化,还有藏锋和露锋的交替使用,既传达了文字的意思,又有着很高的美感。

丧乱之与情感深度

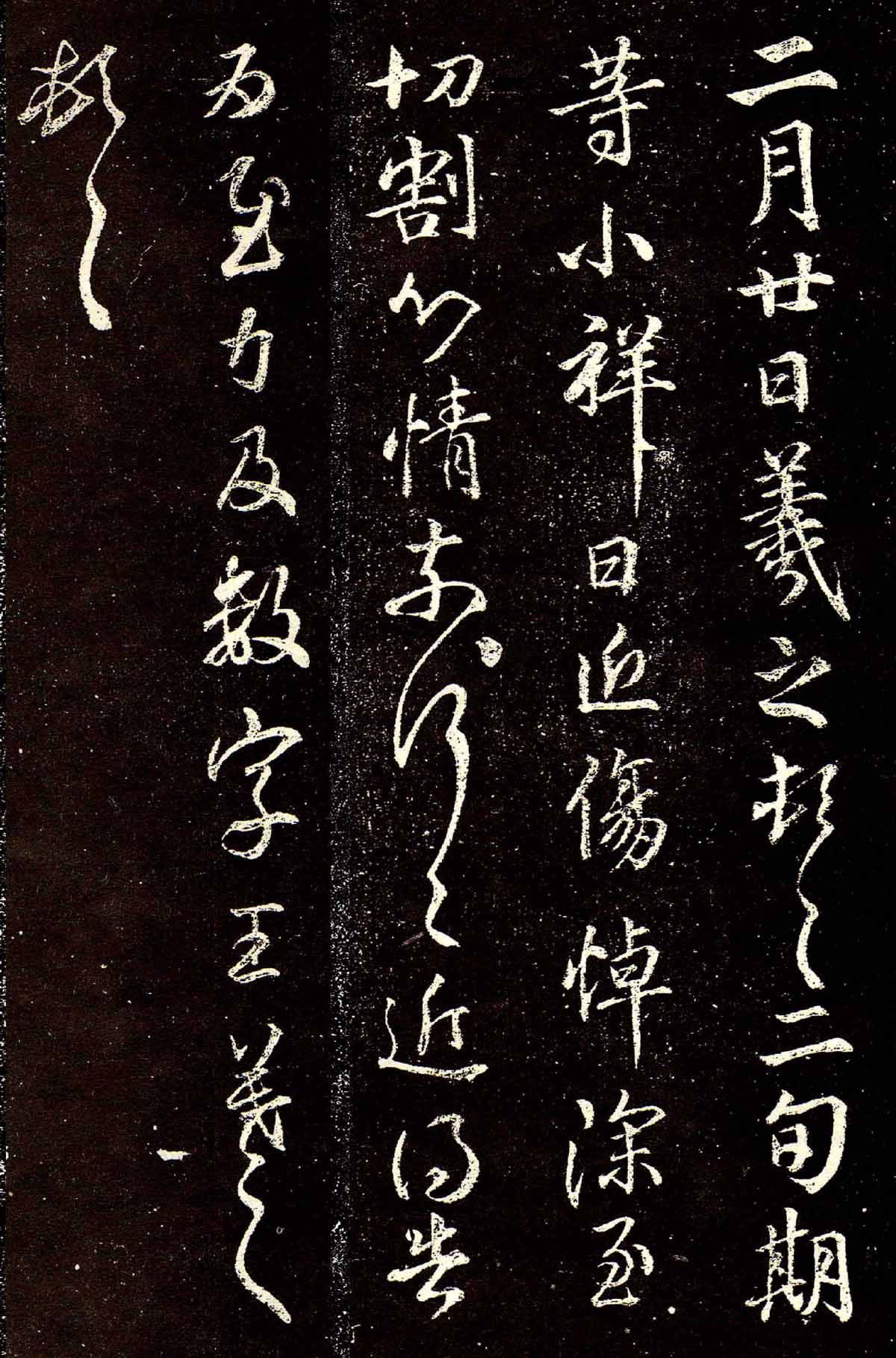

看到王羲之的《羲之顿首:丧乱之级,先墓再离荼毒,追惟酷甚,号慕摧绝,痛贯心肝,痛当奈何奈何》,能深切地感受到他面对丧乱时的那份痛苦。战乱中,家墓被摧残,那种痛深入骨髓。当时整个社会动荡,人们都身处险境。

王羲之在书法里表现出的情感,那字迹,沉稳有力。他那份悲痛,可不是那种软绵绵的哭诉,而是蕴含着坚韧和对往事的怀念。这个时候,写字儿已经不只是记录文字那么简单了,它成了他情感的出口,把浓重的悲伤留在纸上,让人感觉就像看到了他那时候满脸的悲伤,听到了他长长叹息,为家族的命运感到痛心疾首。

《十七帖》的版本流传

《十七帖》的故事可真够传奇的。它被收录在《淳化阁帖》里,这本可是书法收藏和流传的宝典。《十七帖》在里面就像一颗明珠,闪闪发光。而且,你瞧,还有个刻本放在太清楼下,人们叫它《太清楼帖》或者《大观太清楼帖》。这些不同的名字背后,其实藏着它在流传过程中经历的各种阶段和不同的收藏故事。

唐代的时候,就有文献记载了《十七帖》的原墨迹情况。比如说张彦远写的《法书要录》里,就详细描述了它长一丈二尺,有一百七行,九百四十三字。这样的实证资料,真是给咱们后人研究《十七帖》的原始样子提供了不少帮助。也让我们在历史的长河中,能慢慢揭开它最初的神秘面纱。

帖中的笔画变化与笔法技巧

《十七帖》里的字迹特别有意思。比如,倒数第二行的“道忧怀”,还有最后一行的“报”字,笔画变化可多了。每一笔都挺有讲究的。

翁方纲提到的“中过”,还有包世臣所说的“善用曲”,在这书法练习的场景里展现得特别到位。很多人想学,可就是抓不住这技巧的精髓。一笔一划看似简单,实则变化多端,对提高书法水平至关重要,也是《十七帖》书法艺术价值的关键所在。

现存版本的疑问

《十七帖》这东西现在有人怀疑是唐代人临摹的。这事在书法研究领域里还没个定论。好多书法专家在专业的鉴定地方,用灯光和放大镜这些工具仔细看帖上的笔迹,想弄清楚到底是不是真的。

摹本跟原作有啥不一样的地方?这问题让不少书法迷和研究者头疼。这些问题恰恰体现了《十七帖》的独特魅力,让人越挖越深。真希望更多人能加入《十七帖》的研究行列。你研究过《十七帖》吗?对它是摹本有什么看法?还请大家给这篇文章点个赞,转发一下,让更多人知道《十七帖》的魅力。