一般而言,书法可分为篆、隶、楷、行、草五种,每大类又可细分为细类。

了解其中的区别,有助于我们理解中国书法艺术的深刻内涵。

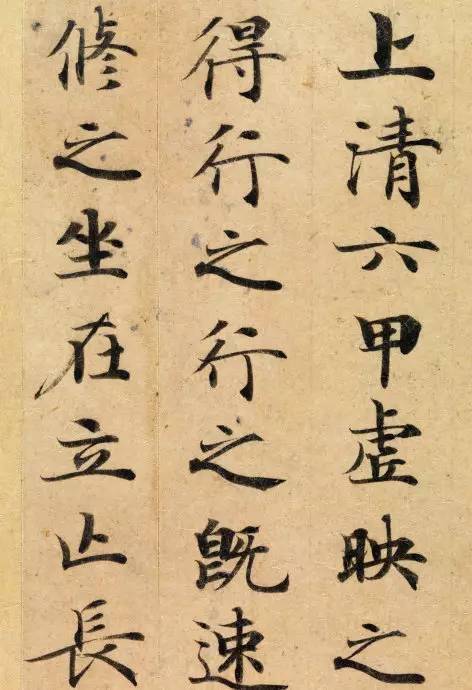

1. 篆书

篆书有大篆、小篆之分。

1. 大印章

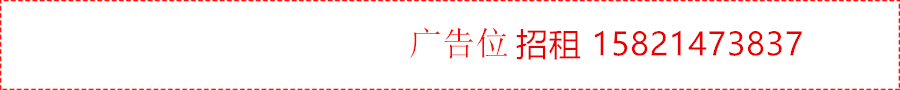

(1) 神谕

它是最早的文字,殷商时期(距今3000多年前)我们的祖先用它刻写在龟甲和兽骨上,用来预测吉凶、记录占卜、祭祀等活动。

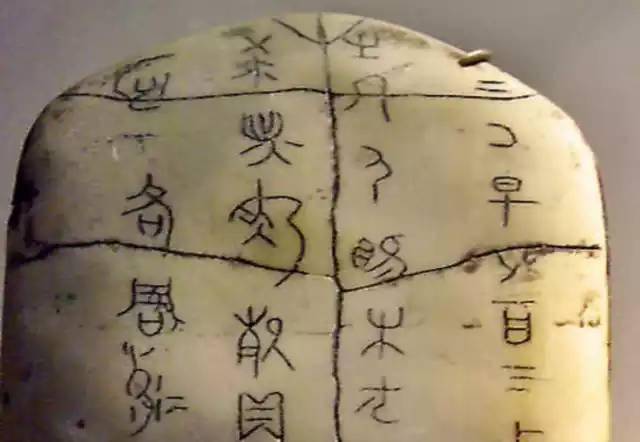

(二)金文、鼎文

是青铜时代商周时期铸在青铜器上的铭文,又称金文。钟代表乐器,鼎代表礼器。周宣王时,有一位史官叫篆,整理当时的文字。篆文即是钟、鼎铭文,是真正的大篆。

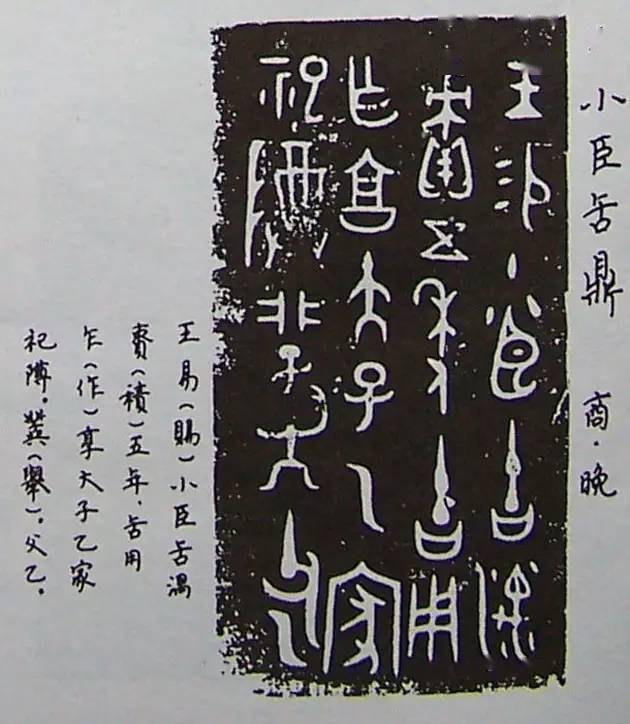

(三)石鼓铭文

这是战国时期秦代的石雕,石鼓共十面,形似鼓,现藏于北京故宫博物院。

2. 小印章

早期文字尚处于萌芽阶段,特别是甲骨文,还未标准化,一个字可以有多种书写方式,而且文字中有很多象形元素,例如“马”字。

秦始皇统一文字后,小篆的书写风格也得到了统一。小篆字形结构竖排,留白对称,字心圆润,线条粗细变化不大,具有刚健圆润的美感,被称为玉篆字,形似玉筷。

据说秦朝的篆书已有几种,有鸟头篆、虫头篆、蛇头篆,而这些篆的起点都是以鸟头、虫头、蛇头的形状来画的。书法艺术不是对客观事物的具体再现,而是抽象的艺术,所以这种书法在历史上只能是昙花一现,不能成为真正的书法艺术。就篆书艺术而言,钟鼎文、石鼓文的结构奇特古朴,又融入了先民的古朴之美,更受后世的喜爱。周宣王时的毛公鼎上有32行497字,是金文中最好的。此外,大禹鼎、三石盘也是金文中的佳作。

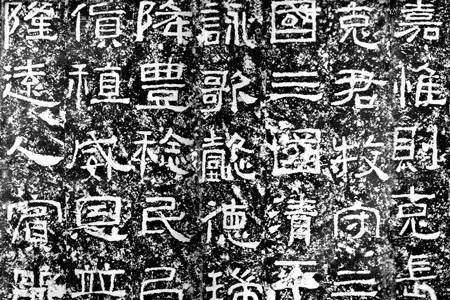

(二)隶书

隶书又称“隶书”或“古隶”,是为方便书写而从篆书发展而产生的一种字体,它简化了小篆,把小篆的圆线变为方直的笔画,方便书写。隶书又分为“秦隶”(又称“古隶”)和“汉隶”(又称“今隶”)。隶书的出现是古代文字和书法的一次重大变革。

隶书是汉字中一种常见、庄重的字体,书写效果略宽平,横长竖短,讲究“蚕头鹅尾”、“起伏有致”的笔法。

隶书起源于秦朝,至东汉时期达到鼎盛,在书法界有“汉隶唐楷”之称,也有隶书起源于战国的说法。

隶书的起源——秦隶书

在“统一文字系统”的过程中,秦始皇下令李斯创立小篆,同时采用了程邈编撰的隶书。汉代许慎在《说文解字》中记载了这段历史:“……秦焚经,涤旧经,广征吏兵,起劳役。官狱事务繁杂,始用隶书,以简简简。”由于隶书的小篆书写速度慢,隶书改圆形为方正有棱角,提高了书写效率。郭沫若以“秦始皇改革文字系统的更大功绩,在于采用隶书”来评价其重要性(《奴隶制时代正古文字之争的发展》)

隶书基本由篆书演变而来,主要改变篆书的圆形笔画为方形笔画,书写速度较快,因为在木简上用漆写字很难画出圆形笔画。

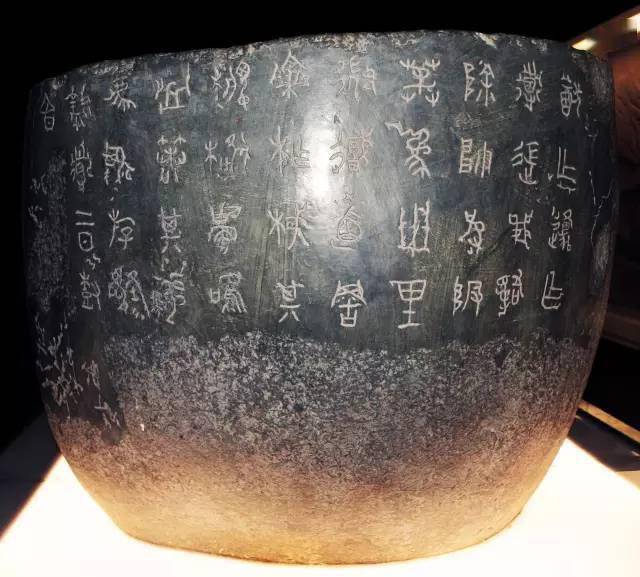

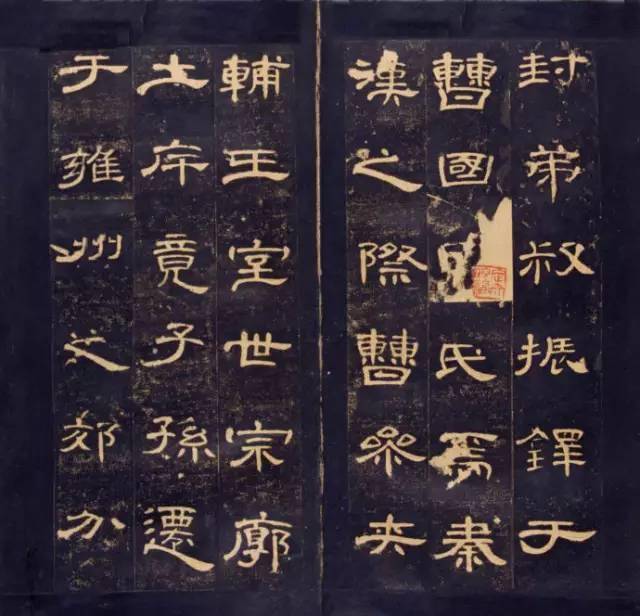

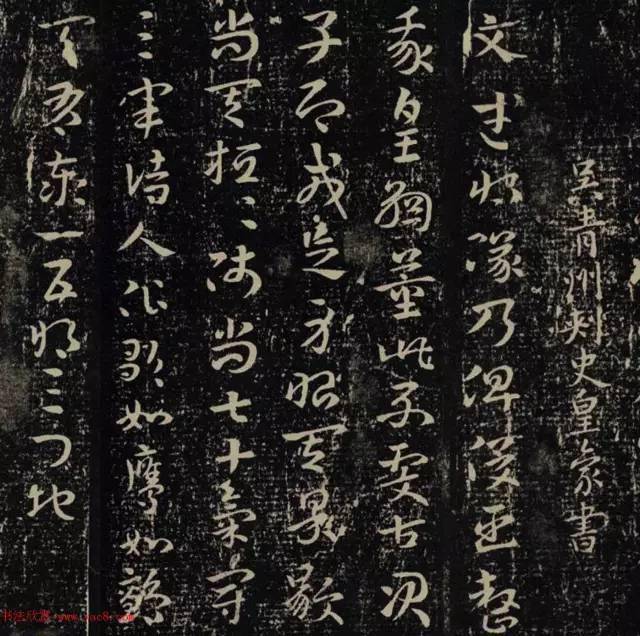

隶书的兴盛——汉隶

西汉初期仍沿袭秦隶体,新莽时期开始发生重大变化,出现了点划波尾体文字。东汉时期,隶体繁多,留下了大量的石刻作品,张迁碑、曹全碑是这一时期的代表作品。

梨树二峰

魏晋以后的书法,草书、行书、楷书迅速形成和发展,隶书虽未废,但变化不大,进入了较长的沉寂时期。

清代,在金石复兴的浪潮中,隶书再度受到重视,涌现出郑燮、金农等著名书法家,他们在继承汉隶的基础上有所创新。

隶书的演变

隶书的演变过程称为“隶变”,隶变承前启后,对草书、楷书的形成有着重要的作用。

隶书名词:古隶、今隶、秦隶、汉隶、左书、八分、草隶、魏隶

隶书是相对于篆书而言的,其名称源于东汉。隶书的出现是汉字的又一次重大改革,将中国书法艺术带入了一个新的境界,是汉字演变史上的转折点,奠定了楷书的基础。隶书平整、工整、细腻,到了东汉,左右等笔画被美化为向上,粗细、停顿变化多样,具有书法艺术之美。风格也变得多样化,具有艺术欣赏价值。

汉隶在帛画、漆器、画像、铀镜中,精妙绝伦。在石刻中,其浩瀚气势和独特韵味更是可见一斑。汉隶以石刻、竹简两种主要形式存在。魏晋南北朝隶书多以楷书笔法杂糅;唐代则有徐浩等书家,宋、元、明隶书亦无力重振汉隶的辉煌,至清代才得以复兴,有余农、邓石如、何绍基等,独具贡献。

隶书的代表作品有:《张迁碑》、《曹全碑》、《李奇碑》、《时臣前后碑》、《仪英碑》、《石门颂》等。隶书的最初形式在先秦简牍上已有,经过长期的演变,到汉代发明使用纸张后,书写不再受狭长简牍的限制,毛笔的性能得到充分发挥。隶书突破了秦篆单一的中点运笔,用笔十分丰富,中点笔与侧点笔、方笔与圆笔、隐尖与露尖各显神通。笔画有波浪、磔之美,最有代表性的是“蚕头”和“燕尾”笔画。这样的线条表明当时的书法家要打破千篇一律的单调,寻求活泼生动的多样性。在字形结构上,一改小篆横竖竖笔的倾向,文字横向舒展。 汉隶书的成熟是书法史上的一个重要转折点,汉字的基本形体由此确立。隶书的整体风格严谨雄伟,但又舒展灵活。

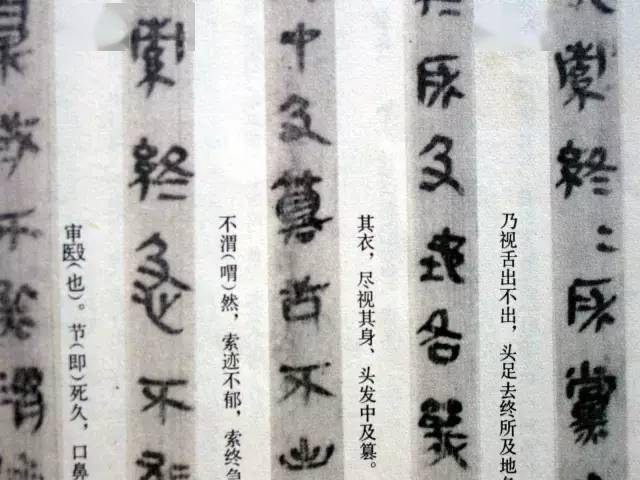

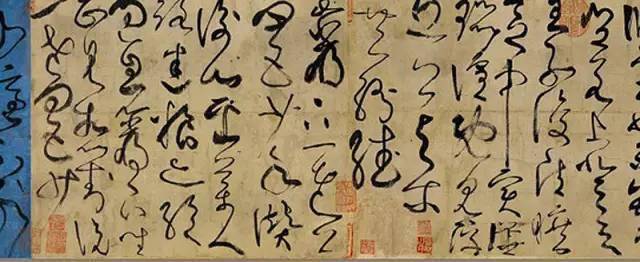

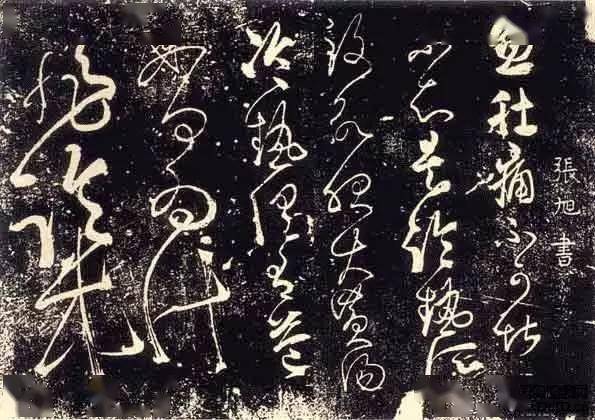

3. 草书

草书:为书写方便而创制的一种字体。始于汉初,当时常用的字体是“草隶”,是潦草的隶书。后来逐渐发展为具有艺术价值的“章草”。汉末,张芝将“章草”改成“近草”,字形一气呵成。唐代张旭、怀素进一步发展为“狂草”,笔画连续,字形变化多端。草书的特点是结构简单,笔画连续。“大草”与“小草”对称,大草只用草书方法,难以辨认。张旭、怀素善于此道,其字形一气呵成,偶有不连贯,但血脉相连。

草书分为楷书、今书、野书。

1.章草代表作品有吴皇祥的《急就章》、《文武将对帖》、金锁经的《月义帖》等。

草书是比楷书更早的一种书体,章草始于篆向隶书演变的过程中,隶书对章草的影响较大,字形具有隶书的形态,各字分明,不相连,故章草又称草隶。章草代表人物:汉代有石由、杜度、崔沅、张峙、张旭等,三国有黄翔、索敬等。

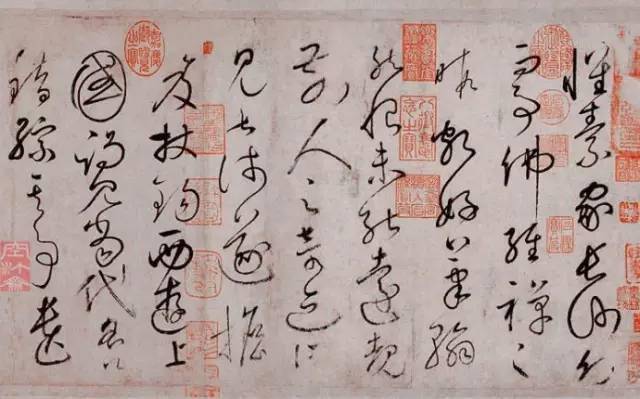

2. 近草书起源于东汉末年,风格多样,笔法优美,代表作品较多,其中最著名的有晋代王羲之的《十七帖》、唐代孙过庭的《书法经》。

今草源于章草,汉代张芝对今草的创立功不可没,被后人称为“草圣”,可惜今人书迹已无存迹,今人以今草为名,以与章草区别。历代许多著名书法家,皆善今草,黄庭坚、赵孟、咸予舒、祝允明、文征明、徐渭、张瑞图、傅山、王峰等书法大家,都留下不少珍品。

草书笔画省略,相互缠绕,便于快速书写,用符号代替部首,既有规则的规范性,又有极大的灵活性,是表达作者情感的最佳方式。

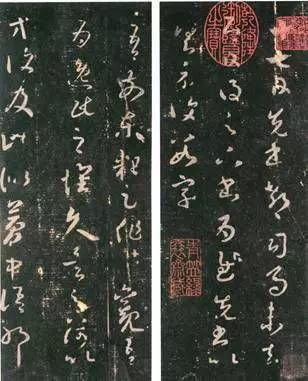

3、最著名的草书作品有唐代张旭的《古诗四首》、怀素的《自叙录》。

草书的写法与现代草书相同,不同之处是写得更狂野,连笔省略较多,能体现出作者狂放的气质。史称“典张醉素”,即张旭、怀素二人醉后常以飞笔、舞墨写字。其草书线条行云流水,结构险峻别致,章法奇特,犹如变幻莫测的夏日云霞,令人心旷神怡。

清人冯晔在《敦隐书要》中写道:学草书有:小草学贤治,大草学羲治,狂草学张旭,不如学怀素。怀素的草书字形优美,字迹清瘦,字间笔画清晰,易于模仿。张旭的字形变化多端,常常一气呵成,行间气势连绵,难以辨认,形成了独特的风格。

隶书的草书体叫做官草,和官草有些相似,这个和隶书的熟练程度有关,所以官草才能有独特的风格,也是一种书写表现的技巧。

行书有“草行书”一说,风格上多有楷书成分,即行书接近草书,笔法较为流畅。清人刘熙载在《书纲》中说:行书有“真行书”和“草行书”,“真行书”与楷书相似但更为奔放,“草行书”与草书接近但更为内敛。

(四)行文

介于楷书和草书之间的一种字体,是为了弥补楷书书写速度慢、草书难辨认的缺点而产生的,笔法不像草书那样凌乱,也不像楷书那样要求笔直。楷多于草书的叫“行楷”,草多于楷书的叫“行草”。

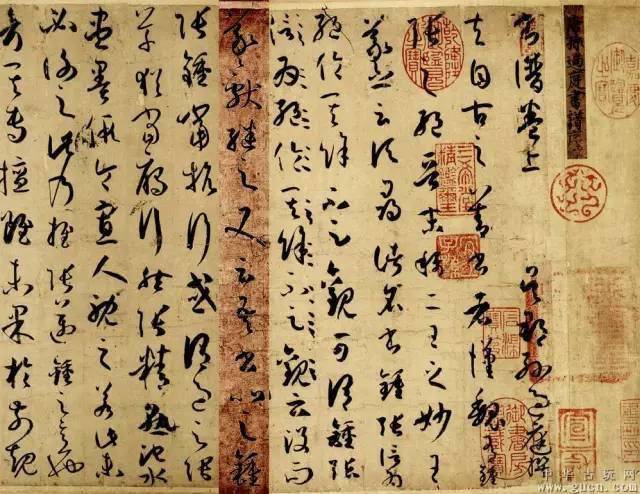

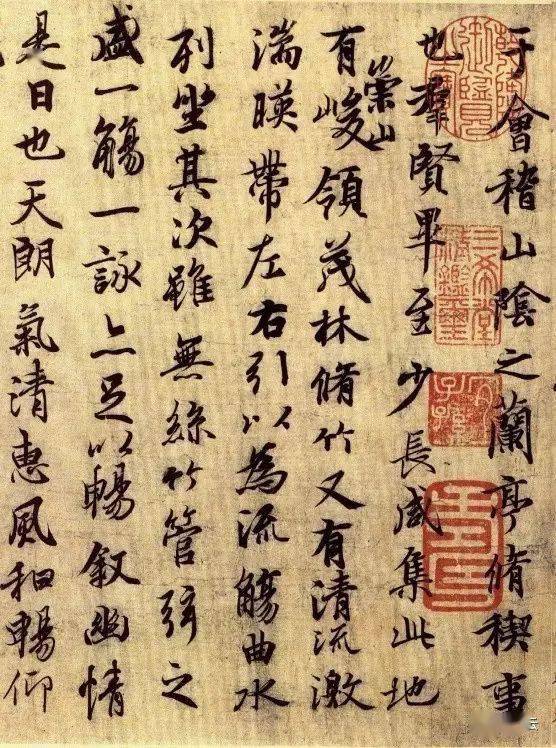

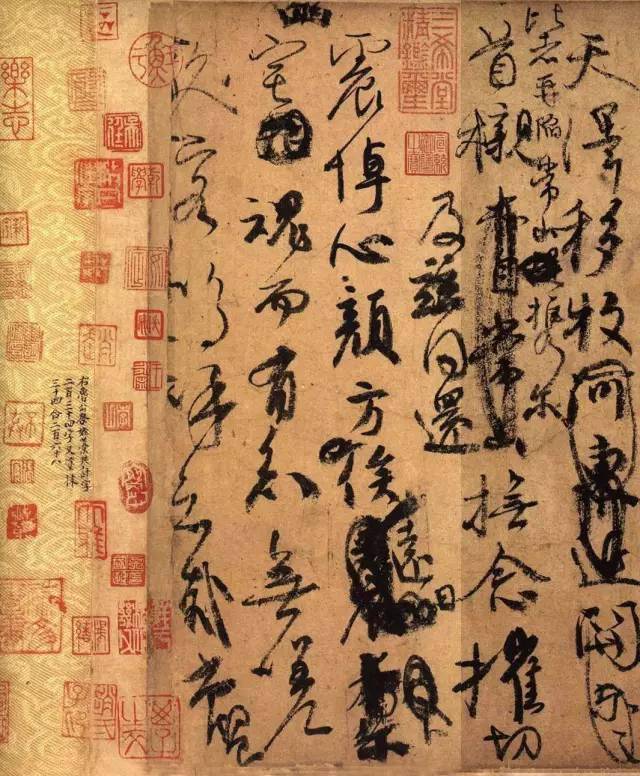

行书大约产生于东汉末年,是介于现代草书与楷书之间的一种字体,可以说是楷书的草书形式,也可以说成是草书的楷体形式。行书最著名的代表作是东晋书法家王羲之的《兰亭序》,前人形容它的字形为“龙跃天门,虎卧凤亭”,称赞它是“天下第一行书”。唐代颜真卿的《祭侄》写得遒劲豪放,古人评价它是“天下第二行书”。行书带楷书或接近楷书的叫“行楷”,带草书或接近草书的叫“行草”。行书的著名代表作是唐代李邕的《麓山寺碑》,行文流畅,韵味丰富。 还有宋代的苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄,元代的赵孟頫、鲜于恕、康黎,明代的祝允明、文徵明、董其昌、汪铎,清代的何绍基等也都善于行书或草书,都有不少作品流传下来。

又分楷书、草书。

1. 星凯

如东晋王羲之《兰亭序》。近代所见的王羲之书法碑刻,很多都不是他的真迹,而是后人临摹或收藏的。王羲之真迹,大多埋藏在唐太宗的陵墓中。唐代李邕的《麓山寺碑》、宋代黄庭坚的《松风阁诗》、宋代米芾的《苕溪诗卷》、元代赵孟頫的《洛神图》、明代文征明的《醉翁亭记》。

2. 草书

如金代王献之的《鸭头弯帖》和《中秋帖》,唐代颜真卿的《季旨誊帖》,行书是介于楷书和草书之间的一种书体,与楷书比较接近,称为行草。行草是王献之独创的书写体,《鸭头弯帖》是他行草的代表作。原作现藏上海博物馆。行书题跋较多。

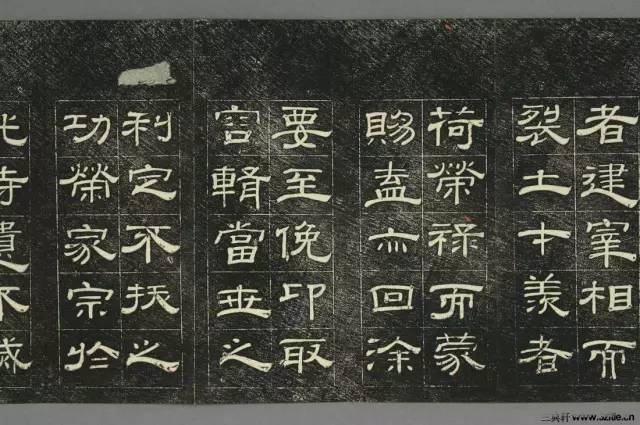

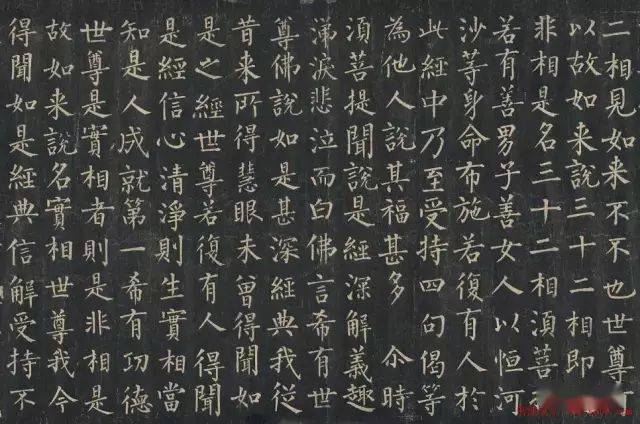

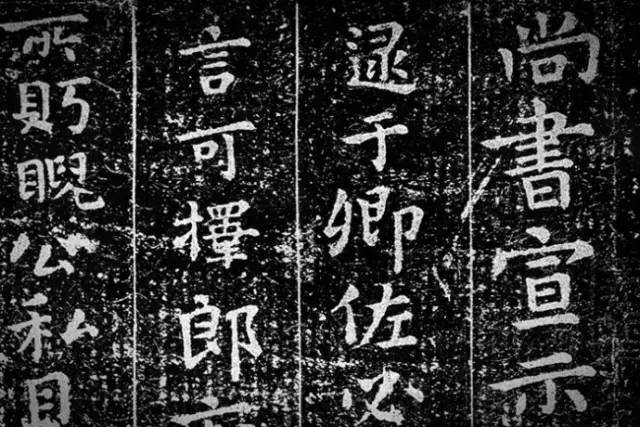

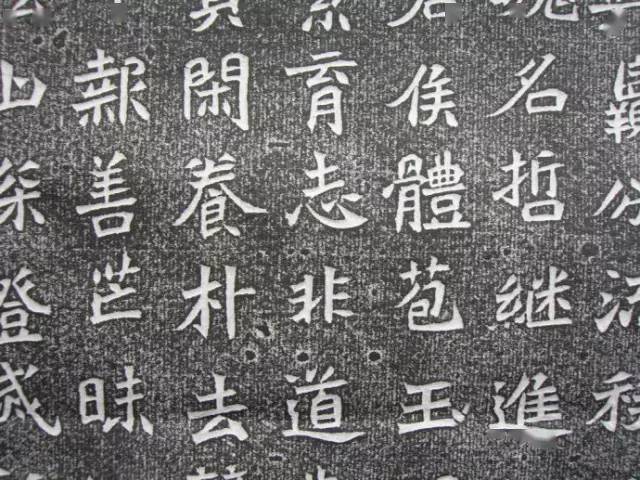

(五)楷书

楷书又称楷书、真楷,其特点是:方正、笔直,可仿效,故名。楷书始于东汉,有“欧体”(欧阳询)、“禹体”(虞世南)、“颜体”(颜真卿)、“柳体”(柳公权)、“赵体”(赵毓夫)等著名楷书大师。

宋宣和书法集云:“汉初有王次仲,首以隶书写楷书。”认为楷书是从古代隶书演变而来的。相传“子贡在孔子墓上植楷书树,枝干挺拔,不屈不挠。”楷书笔法简洁明快,要像楷书树的枝干一样。

早期“楷书”尚保留部分隶书细笔画,结构稍宽,横长竖短。魏晋书法流传至今的作品中,如钟繇的《告子》、《寄志荐举》、王羲之的《乐毅论》、《黄庭经》等,均可视为代表作。观其特点,如翁方纲所言:“改隶书之波浪笔画,加点、啄、挑,而尚存古隶书之横竖。”

东晋以后,南北分裂,书法也分为两派。北派书法承袭韩立,笔法古朴刚健,风格朴素严谨,善于写旗文,即所谓魏北派。南派书法多以散丽为主,善于写书信。南北朝因地域差异,个人习惯和书写风格有很大差异,北派书法刚健,南派书法清秀,各有千秋,并无二致。但包世臣、康有为等极力推崇两朝书法,尤其推崇北魏北派,康有为列举十位美人,以强调魏北派之长处。

唐代楷书空前盛行,犹如唐代国势盛盛,书风成熟,书法家辈出。在楷书方面,初唐虞世南、欧阳询、褚遂良,中唐颜真卿,晚唐柳公权等楷书作品,均受到后世高度重视,被视为书法的典范。

古人有学书法的说法:“学书先学楷,写字先学大字。大字学颜体,中楷学欧阳询体,熟了中楷,再学小楷,学钟、王体。”但经过多年的实验研究表明,学写字,不宜先学大字,中楷更为适宜。

初唐三大书法家欧阳询、虞世南、褚遂良的楷书,都很适合作为临摹中型楷书的范本。

小开:顾名思义,是楷书的缩小版,为三国魏朝钟繇所创,他原本是一位杰出的、权威的隶书大家,他的楷书风格也源于汉隶,笔法如飞雁戏海,十分生动。但结构宽平,横长竖短,仍保留隶书意味,但又具备了楷书的一切要素,实为楷书的祖师。东晋王羲之对小开书法进行了更为细致的研究,使之达到了炉火纯青的境界,也奠定了中国小开书法的美的欣赏标准。

一般来说,小字的书写方式与大字有很大不同,大字的书写原则是:大字要紧密相连,小字要留有余地。

写小字的重心和笔画的协调,与写大字差别不大,至于笔画则稍有不同。小字的笔画要圆润、优美、挺拔、工整;大字的笔画要雄浑、厚重。写大字时用反尖(隐尖),收笔时用回尖;写小字时,不必用反尖,但最好用尖,收笔时最好停顿或提笔。如写横笔时,起笔可尖,收笔可圆;写竖笔时,起笔可稍停,收笔可尖;落笔起笔可粗,收笔可细;落笔起笔可细,收笔可粗,同时要向左右略有弯曲,这样笔画才生动、飘逸; 点要尖而圆,勾要尖而尖,弯要内方外圆,勾要半曲半直,笔画灵活多变,不能拘泥,特别是整篇文章,每一笔都要有区别又要协调,一行字要有条有理,但又要一气呵成,这样字气自然流淌,看起来就像一串珍珠,充满活力。

小楷字帖有很多,在传世的拓片中,以晋唐小楷最为著名,通常有魏钟繇的《宣室帖》、《简集志表》,东晋王羲之的《乐义论》、《曹娥碑》、《黄庭经》,唐代王献之的《洛神赋十三行》,钟绍敬的《灵妃经》。还有元代赵孟頫、明代王充、祝允明等人的小楷作品的墨迹影印本,也是很好的例子。

钟繇的书法有古风,但他的作品《告子》、《寄志荐子》等无一是真迹,多为后人摹仿或临摹。欣赏好的临摹品,便可想而知其古雅之风。

大开:一般来说,人们把一寸以上、数寸以下的方体楷书称为大开,大于此的则称为“板书”或“薄书”。根据历代书法家积累的经验,学习书法要从大开开始,作为基本练习。掌握了大开的笔法、结构、布局,笔法准确严谨,结构疏密得当,写小开,结构开阔,笔法清晰;再学板书,结构疏密,气势磅礴,不散乱,不死板。

楷书是形成最晚的字体,始于汉末。 汉钟繇《告子》、钟繇《荐己致知》、北魏《张猛龙碑》、晋《爨宝子碑》、晋王羲之《论乐义》、晋王羲之《黄庭经》。 关于《黄庭经》有一则传说:山阴一道士知道王羲之爱吃鹅,便用一只白鹅换了《黄庭经》,所以此帖又叫《换鹅帖》。 晋王献之《洛神赋十三行》、南朝《爨龙颜碑》、唐欧阳询《九成宫礼泉碑》、唐颜真卿《勤礼碑》、唐柳公权《神策军碑》和《宣密塔碑》。 钟繇在楷书的创立中起到了十分重要的作用。 钟氏原作早已佚失,《告子》为晋唐时人所摹写,笔法古朴厚重,潇洒自然,风格上仍保留隶书意味。

魏碑、爨宝子碑、爨龙眼碑均为早期楷书,以方笔为主,风格豪放朴实。

楷书至晋代已臻完美。唐代规范楷书,严谨端庄。端庄不拘泥于呆板,细心欣赏者能看出书法家微妙而协调的变化。如欧阳询的《九成宫醴泉铭》蕴含着丰富的内涵。