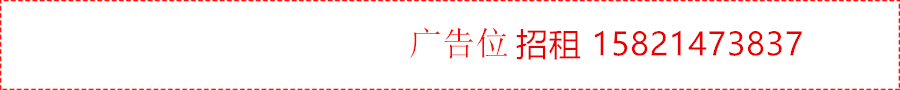

1、《中秋领带》:王献之草书代表作。 水墨手卷长27厘米,宽11.9厘米。 其本有五行三十二字。 后来又被删去两行,现在只剩下三行二十二字了。 墨色浓重,笔画圆润舒展,笔画或尖或侧尖,笔划自然。 整个字的笔画趋于丰满,但又有一些细而有力的连接笔画和字加以补充,使之显得疏密有致。 适当、粗细变化。 其笔法飘逸、一气呵成,具有“一笔书写”之美。

清代乾隆皇帝对这部作品给予了高度评价,将《中秋帖》与王羲之的《快雪诗情帖》、王训的《博远帖》并称为“三溪堂帖”。 《快雪诗清帖》与《博源帖》并列中国十大传世书法名著之首。

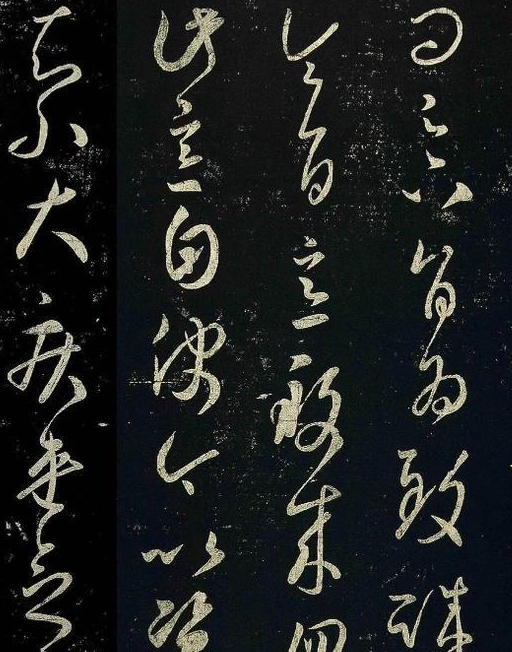

2、《洛神赋十三行》:王献之楷书代表作。 自宋代以来,仅存中间十三行,故多数人简称为“十三行”,原版已不存。 此功能挺拔有力,造型美观,结构宽敞舒展。 汉字中的笔画等笔画往往拉得很长,但并不轻薄、无力。 笔画带至笔尾,遒劲有力,充满活力。 字体对称和谐,各部分的组合有微妙生动的变化。 字符的大小不同,字符间距和行间距自然发生变化。 人物与文章的内涵是和谐的。 因此,这部巨著被后人誉为“楷书的标准”。 清代杨斌的《铁汉斋书豪》认为“字文飘逸,苍劲圆润,为天下小楷无可比拟”。

3、《丫头万帖》:王献之的草书代表作。 水墨绢本,长26.1厘米,宽26.9厘米,2行15字。 这幅作品的笔触非常娴熟。 笔画刚健敏捷,飘逸飘逸。 笔触入纸灵巧而富于变化。 有方刷、圆刷、边刷和隐藏笔触。 用墨巧妙,自然。 墨色干燥流畅,变化丰富。 。 行距极宽,字迹疏密。 可以说是一部不拘一格却又处处有章可循、妩媚秀美、飘逸洒脱的草书佳作。

4、《扎送梨》:王献之草书代表作。 此帖不像《中秋帖》、《歌群帖》那样,字与字之间有很多连笔。 相反,几乎每个字都是独立的,但笔画的含义却是连贯的。 从“晋”字开始,笔画连贯到底,有折叠、有重叠。 顺序、形式和含义。 例如,“进”字的结束笔画是向下、向左走,“送”字的起始笔画是顺着边缘向内移动,连接上面的字。 笔画虽然明显是闭合的,但其气势却如山谷中涌出的山泉,奔流倾泻,势不可挡。 从整体布局来看,字时大时小,字距时宽时窄。 寥寥十一个字,形成了一种空灵的意境,细细品味颇为有趣。

5、《石风帖》:王献之草书代表作。 原件并不存在,但以拓片的形式存在。 3行23字,刻“淳化阁帖”。 这篇文章是关于我不安的感受。 短短四行,行文时而顿挫,时而急促,时而字断,时而数字连成一字,开合自如,跌宕起伏。

东晋王赠鹅组书草书卷轴古代名家字画挂画仿古字画名人字画

淘宝

9.8元

挑选

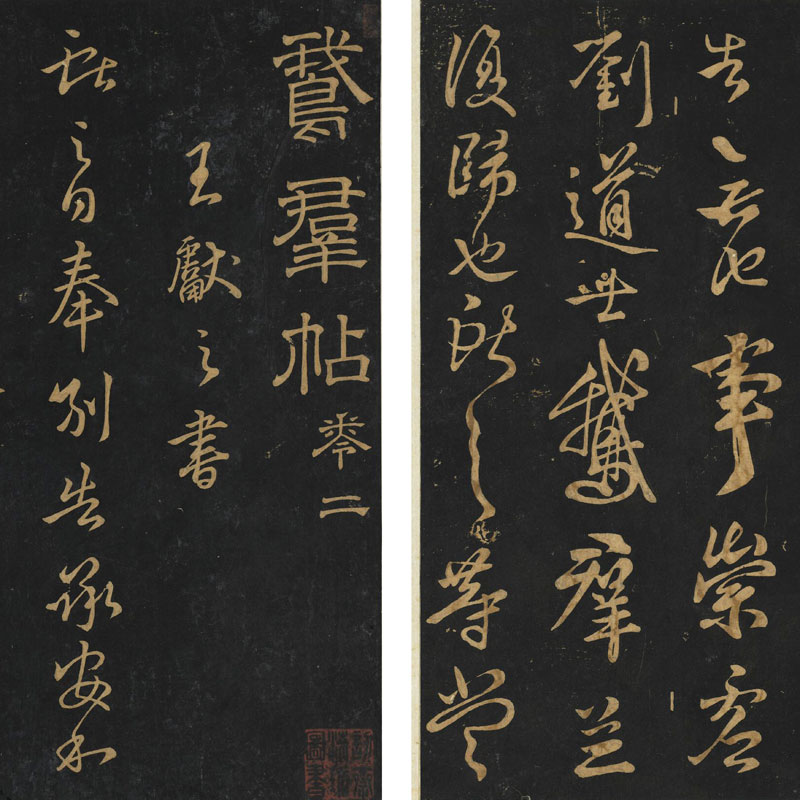

6、《歌群帖》:王献之行书代表作。 此作品为王献之写给家人、亲人的一封信,刻于《淳化阁帖》。 原始副本不存在,但现有副本是临时副本。 米芾《书史》中曾记载:“每逢王沉到京城,便发出大量的书法请帖,请于林学习。后在柜中搜查字画。” ,他看到了靖亲王所写的余锁林的《雁群书法》,纸张染成古色,满是龟裂的花纹,锦囊里包裹着玉卷,他从自己的书上剪下跋文,附在上面。是我亲手拿走的,还有很多,但都没有制作出来。” 因此,今天看到的《马扎》一般被认为是米芾琳的版本。

7、《鄱阳还乡帖》:王献之草书代表作。 8行,57字。 与“鄱阳贴”、“不速贴”并称为“鄱阳三贴”。 该作品前半部分刚劲有力,后半部分洒脱飘逸,形成前密后疏、前大后小的格局,使整幅作品显得自然灵动。 今原迹已不复存在,仅存三拓。

8、《城古帖》:又称“古必日帖”,是王献之的草书代表作。 原件并不存在,但以拓片的形式存在。 6行,48字。 此功能强劲稳健,点画与圆画兼备,流畅自然。 方笔用来刻日历,不失诚意,而圆笔则柔和,有一种古朴雄伟的韵味。 结构草楷混杂,字体稳重挺拔。 行间有玉云,字里有金。

9、《二十九日帖》:《通天帖万岁》中的第六帖,是王献之楷书的代表作。 3行,30字。 长 26 厘米,宽 11 厘米。 此文文笔飘逸洒脱,雍容华贵,文笔连贯舒展,章法生动,感意不竭,回味无穷。 《游军法》里里外外,学古人的创新面貌跃然纸上。

10、《归军帖》:王献之草书代表作。 原作并不存在,但以拓片的形式存在。 5行,42字。 这篇文章写的是蒲射服用五石散,感觉体力增加的故事。 楷书混杂,字迹饱满,书法凝重流畅。 在构图布局上,以楷书开始,然后行书与楷书交替使用,最后以草书作为结语。 整个作品显得洒脱灵动,富有美感和趣味。