书法圈里总有些事儿挺有意思,比如有些书法家名气挺大,写的字帖也不少,可就是他们的字让人争论不休,像庞中华的字就太模式化了。这事儿就带出了我们讨论不同时代书法风格的话题,每个时代都有自己的书法特色和代表性人物。

庞中华的书法争议

庞中华的字帖以前到处都是。他的书法有自己的一套风格。早期还有颜体的影子,后来又偏向欧柳,字迹比较方正。不过这种模式化的东西让很多人不太买账。不少学书法的人觉得,这种过于整齐的字体少了点灵动。他们更喜欢那些变化多端的作品,而庞中华的字看起来有点死板,好像少了点情感和那种随心所欲的感觉。

在学校上书法课的时候,老教师们经常会强调让学生好好临摹字帖。不过,有的老师不太推崇庞中华的字帖,他们认为这样可能会限制学生对书法艺术创新想法的发展。

秦代书法的多元性

秦朝不只出了名的篆书,还有诏版、权量、瓦当、货币这些各具特色的文字。这些文字的载体各不相同,用途也不一样。比如说,诏版上的文字是为了发布命令,所以简洁直接,写起来更显得硬朗。而瓦当上的文字,可能是因为装饰的需要,看起来更有艺术感。

秦代的书法,在历史的长河里可是有着它独特的地位。它,为中国书法体系打下了一部分坚实的基础,那时候的篆体字,结构可严谨了。秦始皇统一文字,给中国书法的统一性开了个好头。各种书法形态,都蕴含着那个时代古人的智慧和创造力。

摩崖石刻的独特之处

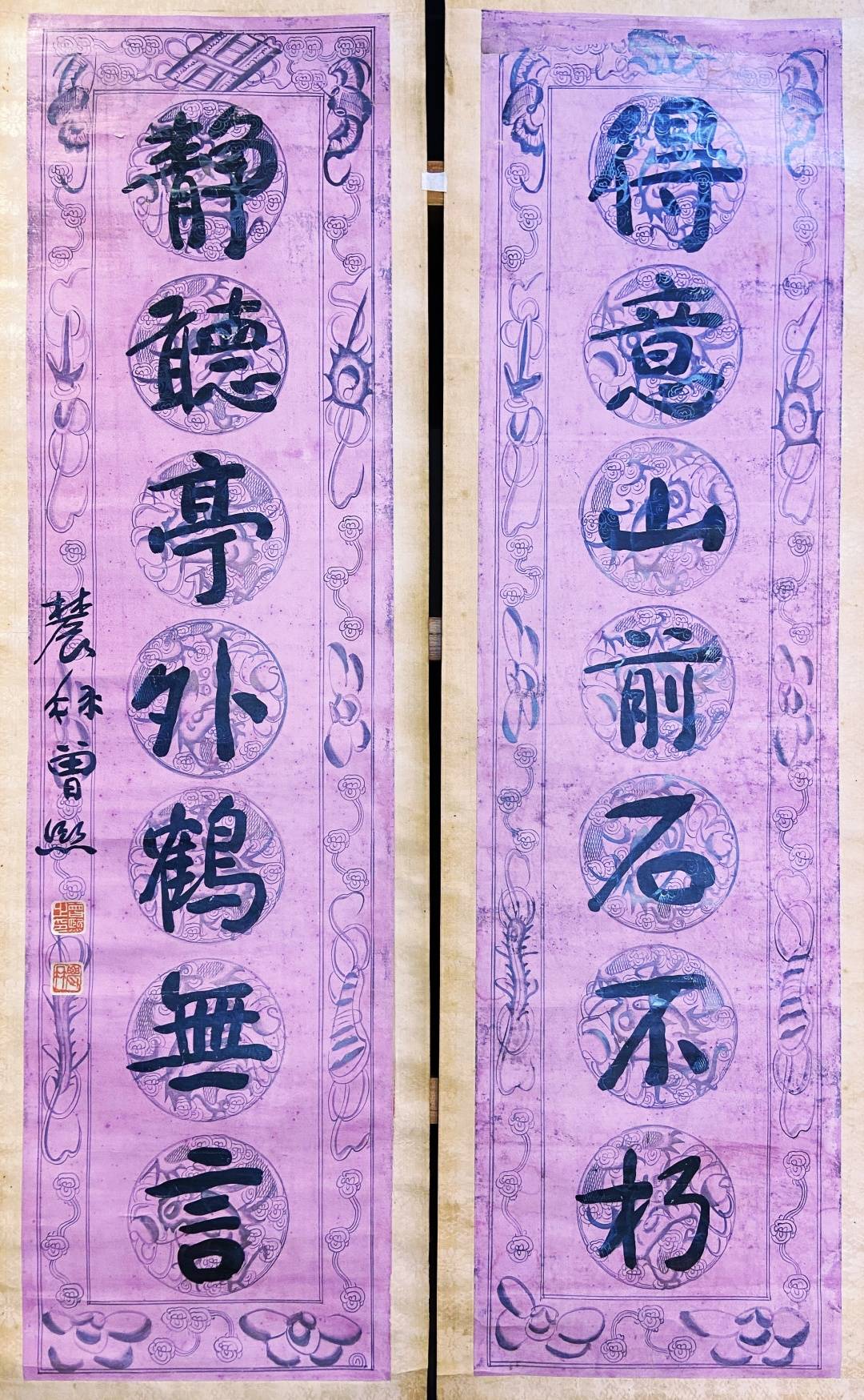

《石门颂》这样的摩崖石刻,名气可大了,大家都知道。但你知道吗,这些石头上的字,经历了自然的侵蚀,竟然还能保存千年。想在那山崖上刻字,古代的书法家们可不容易,那得有相当强的功底!

这些石刻藏在山水之间,当你亲自站在那里,就能体会到书法和自然的完美结合。跟在屋子里看碑文不一样,在户外,这些石刻显得更加雄伟壮观。古时候的动乱也没能破坏山崖上的书法艺术,真是得佩服古人对传承文化的执着。

三国到晋代的书法转变

三国那会儿隶书不行了,楷书开始流行。到两晋时期,风气一变,书法追求也开始跟着变。那时候讲究“雅量”、“品目”,艺术上喜欢那种平和淡雅的美。在那么多书法家里,王羲之特别出众。他的书法把魏晋的精神都表现出来了,所以被誉为“书圣”。那个时代的书法主要在简牍上见得最多,王羲之和王献之父子俩的影响力可大了。他们的书法风格在很大程度上定了那个时代的审美。

隋到唐代的书法发展

隋朝统一了中国,南北文化得以融合。隋代的碑文大多采用真书,风格多样。进入唐代,国家强盛,涌现出许多楷书大师,比如初唐时期的欧阳询、虞世南、褚遂良、薛稷等人。唐代的书法各种体裁都有了新的发展,尤其是楷书、行书、草书,都体现了鲜明的时代特色。

唐代时期,碑版和墨迹数量众多。那会儿,社会繁荣昌盛,书法艺术也随之兴盛起来。书法的繁荣又进一步促进了文化的繁荣。就拿当时文人之间的交往来说,书法往往成了他们重要的沟通工具。

宋到元代的书法变革

从宋代起,人们开始注重抒发情感。北宋时期的四位书法家打破了唐代楷书的风格,他们更注重书卷气,强调学识。到了元代,复古之风盛行。赵孟頫虽然继承了晋唐书法,但创新不多。元代书法追求的是一种刻意追求工整的形式美,追求意境。

宋代书法家特别讲究心灵的表达,而到了元代,书法家们更倾向于回归到传统的道路。宋代的书法在浓厚的文化氛围中茁壮成长,而元代的书法,在异族统治下逐渐汉化,也呈现出独特的风味。

看完了书法发展的这些历史,咱们得琢磨一下:现在生活节奏这么快,电子玩意儿又这么流行,咱们该怎么让传统书法更好地流传下去,让它发展得更好?求大家给点个赞,转发一下这篇文章,还有,欢迎在评论区留言,把你们的想法说出来。