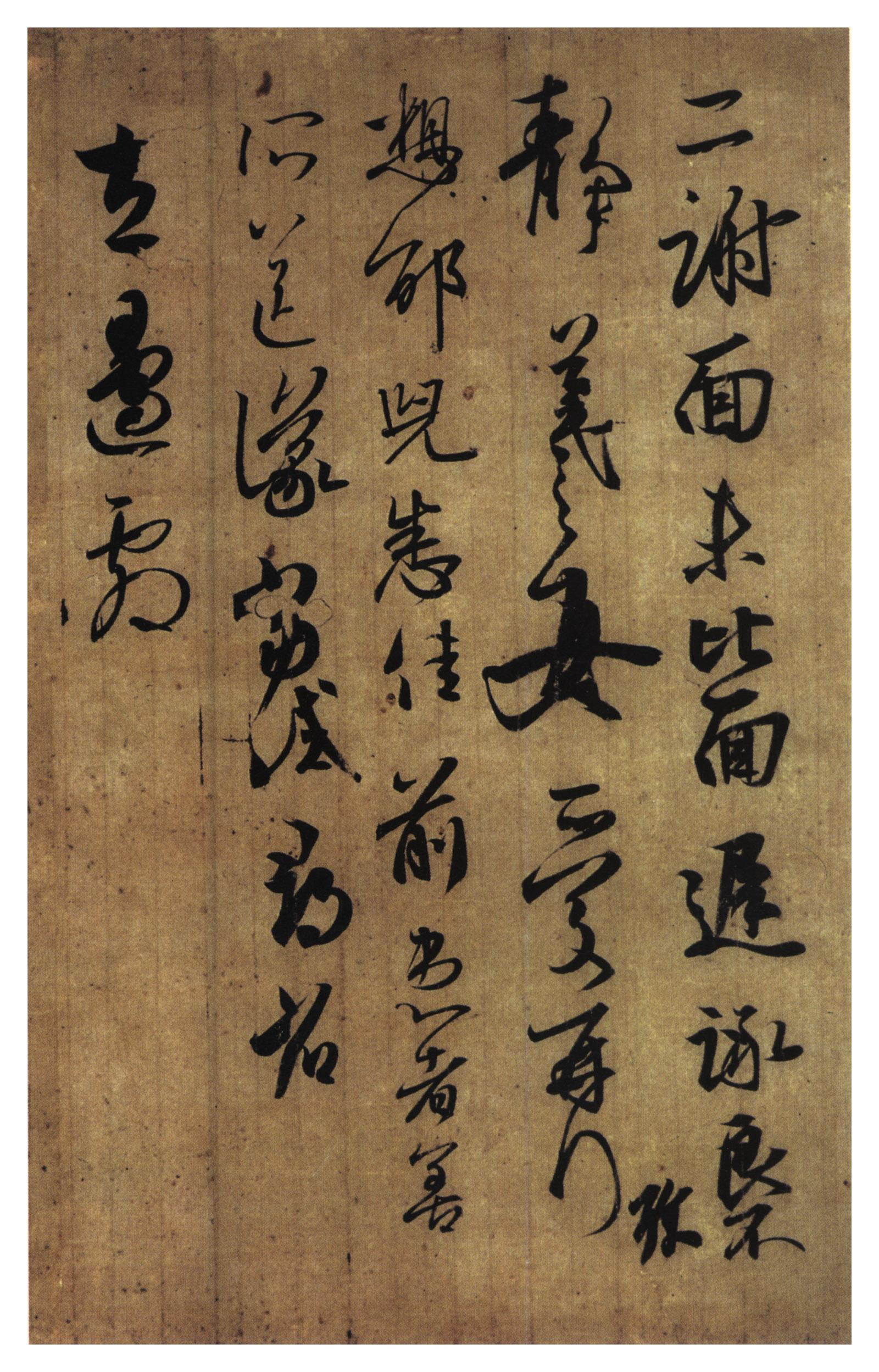

在中国书法的瑰丽辉煌中,王羲之的名号宛如恒定的启明星,照亮了无数书法爱好者前行的道路。尤其是其工巧卓绝的行书,其中《十七帖》堪称典范,字体刚劲秀美,深厚的情感和生动的气韵尽显其中,深受历代学者推崇。本篇文章将深入剖析王羲之行书的情感传递、独特艺术魅力及其在书法史中的崇高地位。

情感的流露

王羲之行书引人入胜的秘诀在于真情实感的自然流淌。《十七帖》中的每一笔每一划,无不揭示出作者内心深处的情感波动。如信中所述:“丧乱之际,先祖坟茔再次遭受荼毒,追思之情痛彻心扉,哀号之声撕心裂肺,如何是好?”这份深深的悲痛和无奈,经由笔端的流转,化为纸上的墨迹,令人感同身受。

所谓情感的表达,绝非单纯的情绪发泄,而需借助高超的技法来呈现。王羲之在《十七帖》中的巧妙运笔,如“中过”、“善用曲”等手法,使每个字都洋溢着生命的活力。此种笔法的运用,既彰显了作者深厚的书学功底,更为作品注入了超越文字的情感张力。

艺术的创新

王羲之行书创新技艺使其跻身典范之列。他既传承前人书法精髓,又以大胆创新超越之。《十七帖》展示出他对笔法的巧妙驾驭和对字形结构的独到见解。此种创新不仅体现于单字书写,更彰显于全篇布局及气韵之中。

王羲之在行书领域的艺术革新并非一日之功,而是历经长期实践和探索所得。他在传承传统的同时,勇于尝试新颖的表现方式,使其作品既蕴含传统韵致,又独具个性风采。这一艺术创新不仅丰富了书法艺术的表现形式,更为后人留下了宝贵的创作经验。

气韵的生动

气韵生动是王羲之行书的标志性特征之一。在其代表作《十七帖》之中,每个单字皆如注入活力,展现出动态之美。这种气韵的生动,不仅表现在字体线条的流畅和变化,更深入到全篇作品的节奏与韵律之中。

王羲之在挥洒《十七帖》之际,如与纸墨合二为一,通过笔锋的流转,将深蕴的心绪与气韵精湛地标注于纸面。这种气韵的鲜活,既彰显了创作者的卓越技艺,也传达出跨越时空的艺术感染力。

历史的影响

王羲之的行书,凭借高超技艺与丰富文化内涵,历来被视为艺术生涯的巅峰之作,对后世产生了深远影响。其作品被誉为经典,深受历代学者推崇。其中,《十七帖》堪称王羲之的代表佳作,既展示出作者卓越的书法造诣,又反映出魏晋时期独特的文化风貌。

王羲之的行书对后世产生了深远的影响,其涵盖了诸多层面。从技巧的传承到思想的启示,乃至文化精神的传播,都不可避免地提及他的行书贡献。王羲之的创作备受赞誉,其作品已然成为中华文化宝库中璀璨珍宝。

当代的意义

时至今日,王羲之行书仍具重大影响。伴随着科技进步,书法艺术面临新的挑战和机遇。身为经典的王羲之行书,成为了现代书法家们研习范本,同样也为书法艺术创新发展提供了丰富的素材。

王羲之的行书所蕴含的现代意义,并不只停留在艺术层次,更多地体现于文化领域。其作品展示了中国文化的深厚底蕴,同时也传达出积极向上的文化精神。在当今社会,传承和发扬王羲之的行书精神,对提高民众文化素质,推动文化繁荣发展具有深远影响。

个人的感悟

身为一名书法热衷者,我对于王羲之的行书深有感悟。在反复临摹《十七帖》过程中,我深刻地感受到了其超越时代与时空的艺术震撼力。王羲之的行书使我领悟到书法之美的同时,也深深体验到了文化的强大力量。

王羲之行书,犹如源远流长的文化之河,滋养历代书法爱好者。身处迅疾变迁时代,宜用心欣赏其书作,吸取其中丰富营养,提高自身艺术素养。

未来的展望

展望未来,王羲之行书必将持续在书法艺术发展中发挥举足轻重的地位。伴随着书法教育的普及和艺术创意的推陈出新,王羲之行书精神将得以更为广泛地传承弘扬。我们期望有更多书法家能领悟并运用王羲之行书精髓,创作出更多卓越的书法佳作,为中华文化的繁荣添砖加瓦。

同样,我们殷切期望王羲之的行书能在全球范围内获得更高的认同和传播。借由书法这一特殊的艺术媒介,让世界对中国文化有更深的理解,推动文化间的交流与欣赏。

结语

王羲之行书堪称一部永恒不朽之作,卓然矗立于书法艺术巅峰。其作品不仅彰显书法之美,更蕴含深厚文化底蕴。在当下多元文化背景下,我们应珍视这笔宝贵文化遗产,弘扬王羲之行书精神,助力中华文化繁荣昌盛。

在此,特设一问,供诸位思考:如何在现今快速发展的社会中,更好地传承并弘扬王羲之行书的精神内涵?敬请各位在评论区畅所欲言,共探此议题。同时,恳请您为本文点赞并分享,以使更多人领略到王羲之行书的风采,感受到中华文化的独特魅力。