我国的科举制度能够延续一千多年而不衰,有一个很重要的原因,就是很大程度上用书法来选拔官员,从上到下,人人都要精通书法艺术,所以特别重视书法人才的培养、提拔和重用。哪怕是出身寒微,家境贫寒,只要有书法天赋,就很容易得到上级的青睐。很多人认为,书法可以陶冶情操,陶冶性情,是一个人心境和毅力的体现,拥有宽广的胸怀和文化底蕴,是写好书法的保证,所以说书法是心法。

后来,科举制度消失了,但中华五千年的灿烂文明和博大精深的书法艺术却相随而来。在这段历史长河中,书法家如天上的星星般闪耀,深刻影响着后世。这种现象在世界上是独一无二的。书法也作为修身养性、修身养性的艺术造诣而流传下来。涌现出许多受人推崇的书法家。由于历史的惯性,一些书法家在不同时期被评为名家。

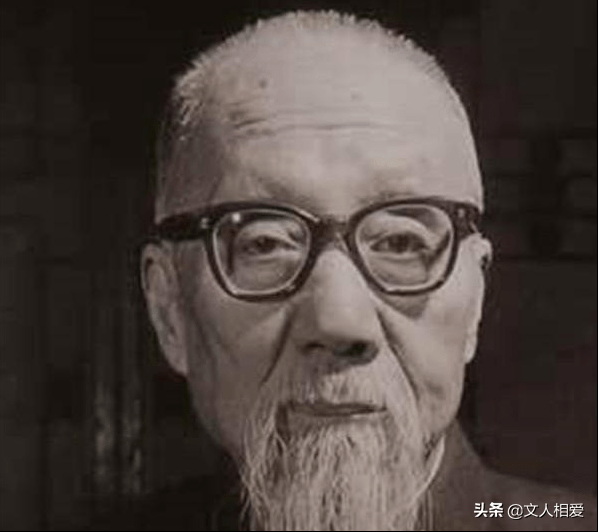

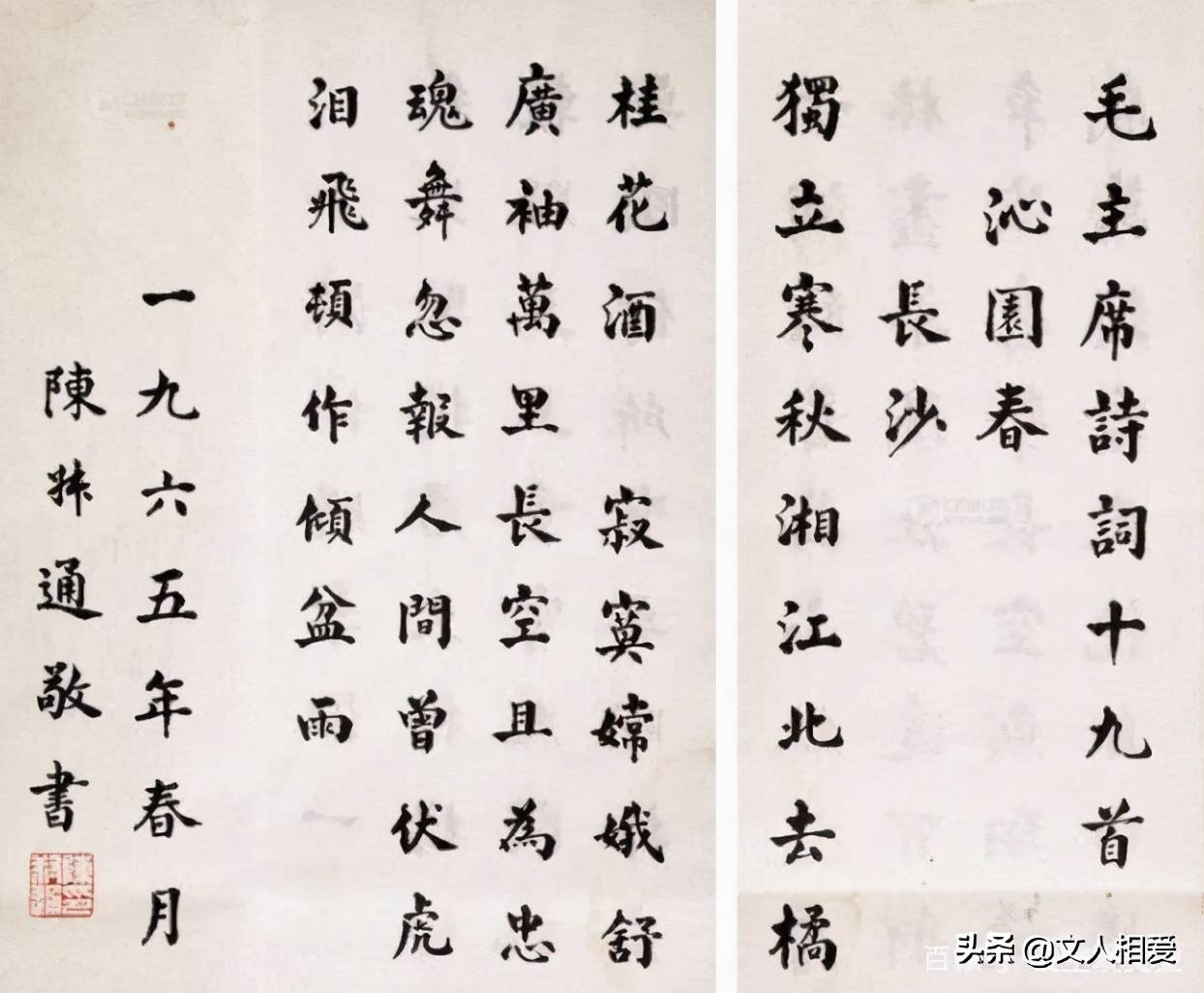

其中,建国初有位曾为清代进士、翰林院编修、商务印书馆老板、著名文物收藏家、鉴赏家,善诗书法,建国后曾任副国级官员的陈叔同撰文公开撰文,明确指出康生、郭沫若、齐彦明、沈尹默是中国当代四大书法家。

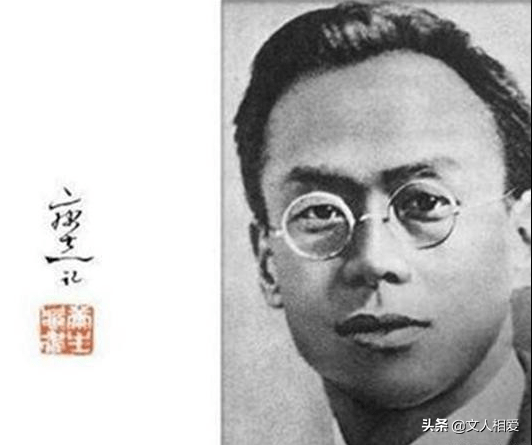

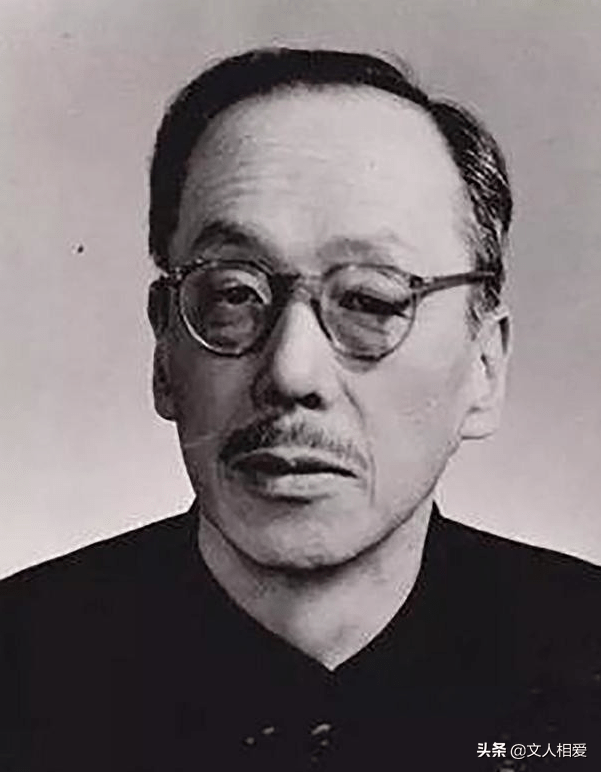

陈叔同,浙江杭州人,自幼受家教,聪明好学,深谙诗文。十七岁进士,后考中乡试,次年考中进士,任翰林院学士,成为能出人头地的候补官员。甲午战争后,留学日本,参加戊戌维新运动。辛亥革命后,任第一届国民大会众议院议员,参加反袁斗争。之后,任上海商务印书馆、浙江实业银行理事。积极参加抗日救亡活动,组织上海各界人民团体联合会。中华人民共和国成立后,参加开国大典,登城墙。 他是领袖身边有名的“大胡子”,被载入史册。

陈叔同是一位德高望重、书法造诣深厚的人。因此,他对当代四大书法家的排名,说他们有很高的汉字书写能力,能把汉字推向艺术的高度,一直流传至今。这和历代对书法家和书法家的评价如出一辙。

那么,陈叔同对当代四大书法家的排名是否具有权威性?上榜的人是否当之无愧?我们先抛开各种因素,单从书法造诣来说,就拿被陈叔同评为当代书法第一人的康生的书法来说吧,他的老师是谁?

康生,本名张宗科,字少卿,山东诸城市大台乡人(现属胶南市)。其父张发祥是乡试状元,是上级赏识的知识分子。张家门前挂着一副传承耕读家风的对联:“家有余粮鸡狗饱,家有书多子孙有德”。然而,他家并非只有余粮,虽然几经分家,但到了康生父亲那一代,堂号“南树德堂”的父亲张发祥已有近2000亩土地,还有一幢32间房的平房,屋子四周都是土墙,远远望去,像一座神秘而又雄伟的城堡。

康生出身书香门第,自幼便接触文学作品,家中请来一位学识渊博的私塾老师,为他灌输五年私塾教育,从《三字经》、《百家姓》、《千字文》到《四书五经》,因此他擅长中国传统篆刻、绘画,并能临摹各种书法作品,还学习各家诗词歌赋,国学功底深厚。

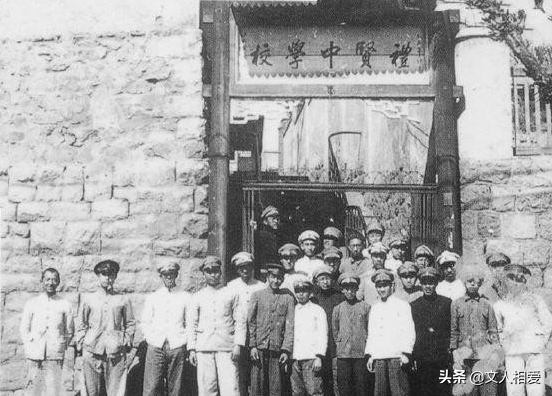

后来,康生进入当时的新式学校“礼贤中学”。这是德国占领青岛后,由德国同山教会牧师魏礼贤创办的一所洋学校。侵略者为了加强文化侵略的效果,不仅直接推行基督教,还打起信奉中国儒学的旗号,实行“中学为体、西学为用”的教育方针。在推崇儒学的同时,还兼顾数理化等内容。他甚至给自己起了一个颇具儒家味道的名字,名字叫魏礼贤,取自“尊贤卑贱”四个字。

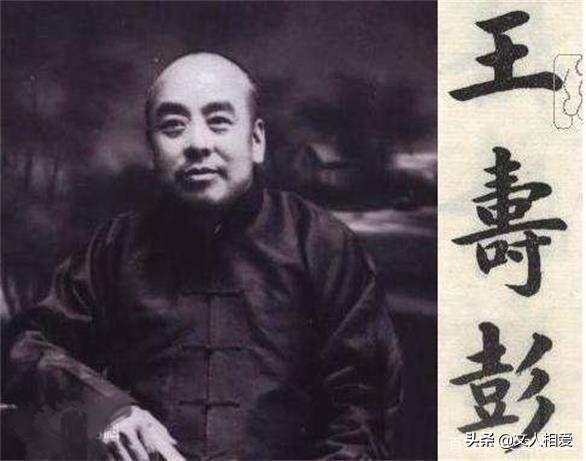

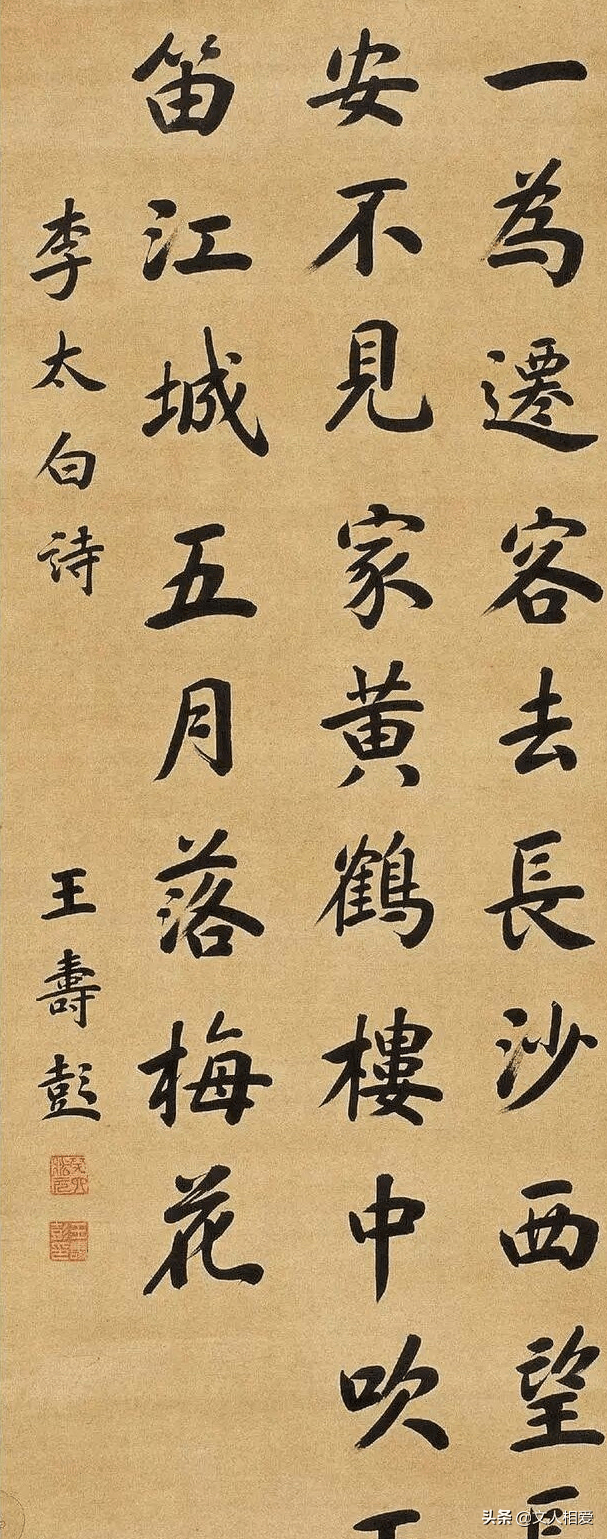

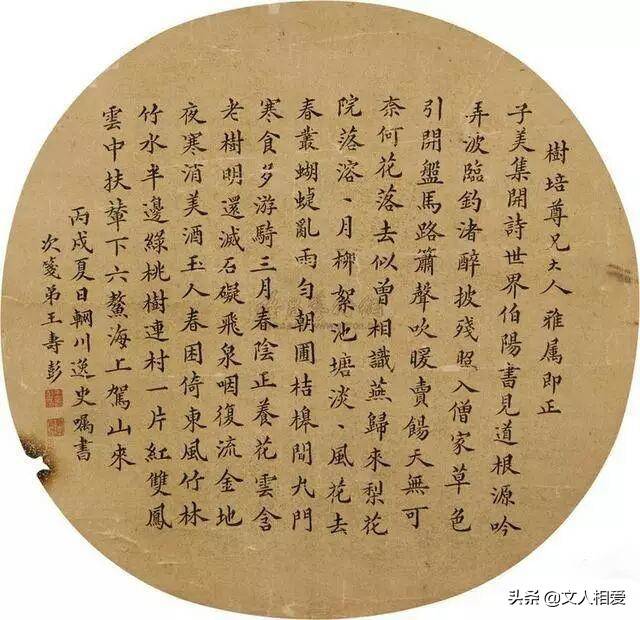

令当地人尤为津津乐道的是,学校为高举“尊贤尚谦”的旗帜,不仅将清朝遗民安置在图书馆,还聘请了当时居住在青岛的宣统皇帝的老师陆润祥,以及两位山东状元王寿彭、曹鸿勋和状元刘廷臣等来此任教。

《康生传》中说:“张宗科入校后,曾入德文班,在这里学习德语,受到德国人的训练。经过礼贤中学的培养,他的野性得到了收敛。”谈到在礼贤中学的情况时,他津津有味地说:曾与宣统皇帝的老师陆润祥、山东状元王寿彭、曹鸿勋、青岛状元刘廷臣等清末民初老人相识。

其实这些人或许并不认识张宗科,但从他热情的回忆中,他当时确实对这些人抱有无限的敬佩和崇敬。他认为自己有可能曾经跟这些大师学过书法。那么,这些人的书法水平究竟如何呢?

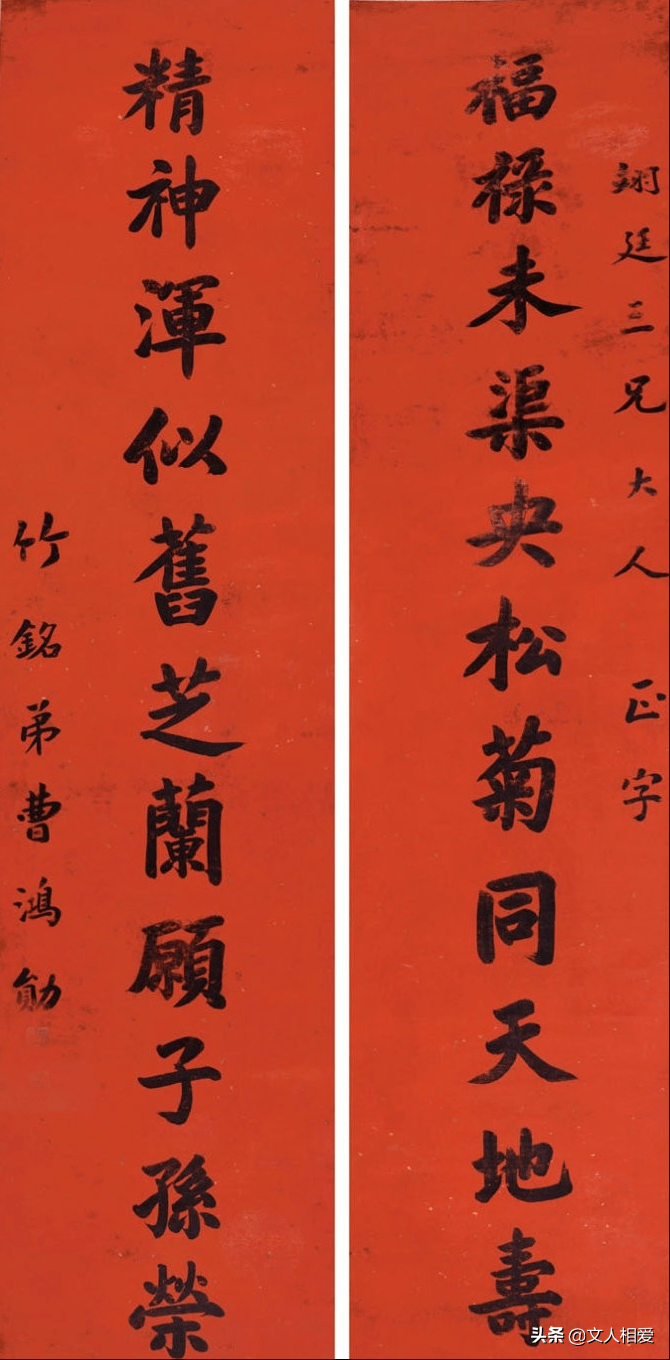

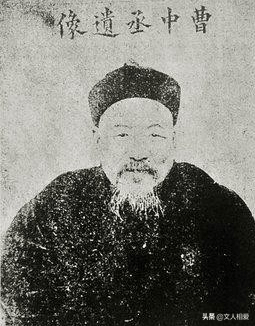

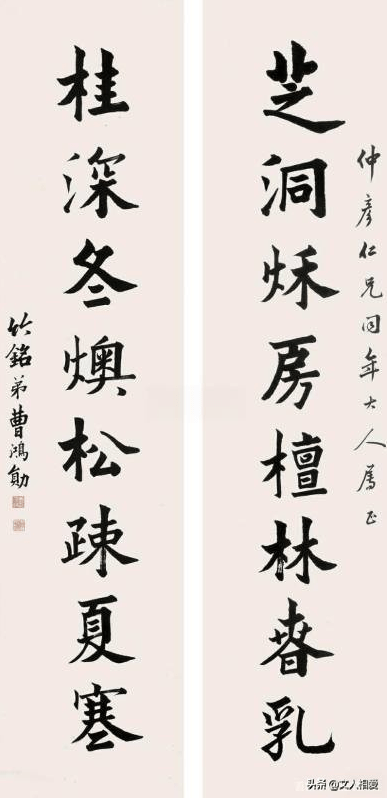

曹鸿勋,原清状元,山东省莱州府潍县西南关心巷子人(今潍坊市潍城区)。光绪二年(1876年)丙子进士,善画竹兰,书法师法欧阳修,愈老愈简练,兼善写汉隶。其书法行云流水,潇洒爽快,笔法优美,层次分明。其草书如神马日行千里,凌驾于险阻之上,用笔更是飞扬,时而用连笔,气韵雄浑,野趣横生,体现出其典型的书风。

曹鸿勋喜画竹、藤、石,其竹画雄健、豪放、谦逊、倔强,抒发多种情感。其书画珍品精湛,京城故宫、颐和园、东华门、西华门、大栅栏等处皆有其书法。

陆润祥,清末状元,字奉仕,别号云撒、姑叟,江苏苏州人。同治十三年进士,历任太傅、东阁大学士、体仁阁大学士,光绪皇帝老师。宣统三年(1911)内阁成立,任辟德院院长。

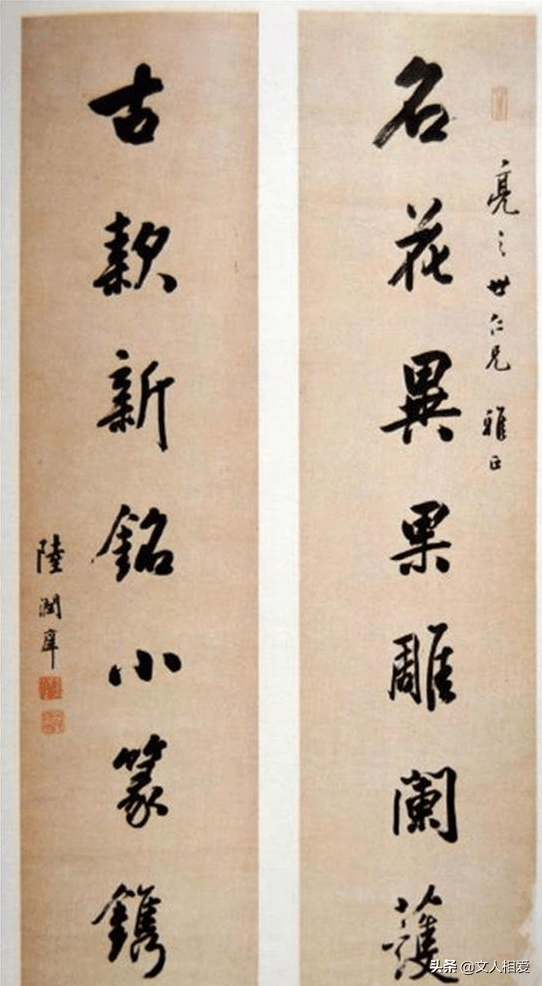

辛亥革命后,陆润祥留在清宫,担任溥仪的老师。作为清朝遗民,他心有不甘,来到青岛定居,受聘于礼贤派。陆润祥书法不错,造诣颇深,擅长楷书,风格近于欧阳询、虞世南。陆润祥是典型的保守派,反对变法,忠于清廷,维护旧道德旧规,而且心胸深邃,不喜怒哀乐,在践行旧道上已达到深邃的境界。

王寿彭,清末状元,字次柱,山东潍县新安关人,出身于城中贫寒之家。幼年在家乡读书,后参加科举,县试、府试均名列第一。1901年中了乡试。1903年(光绪二十九年),27岁中进士第一名,授翰林院编修,入“进士院”修读律政。民国期间,任山东省教育厅厅长。他善书法,“山东大学”校徽即由他手书。

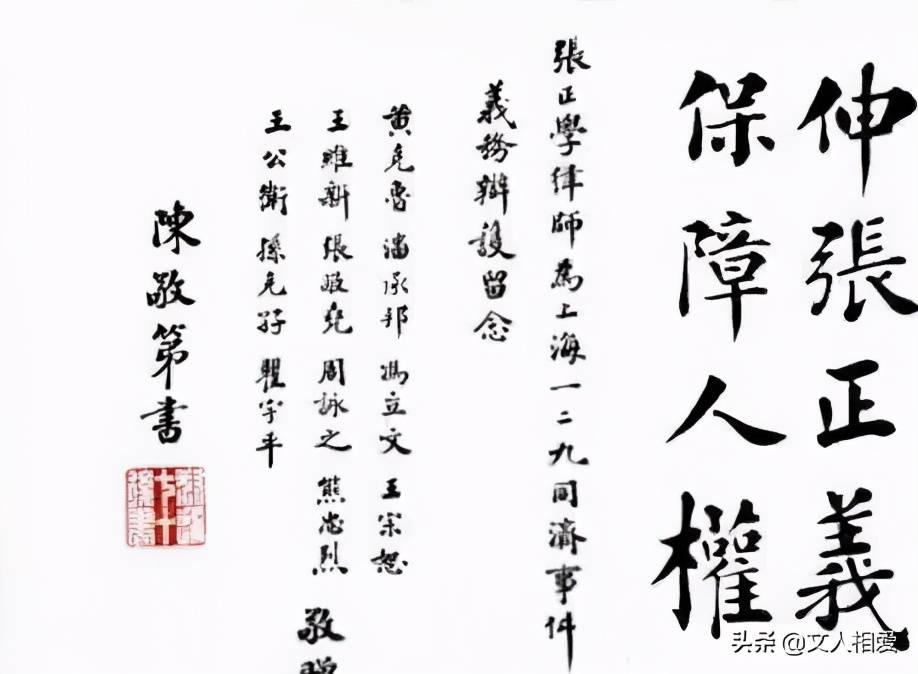

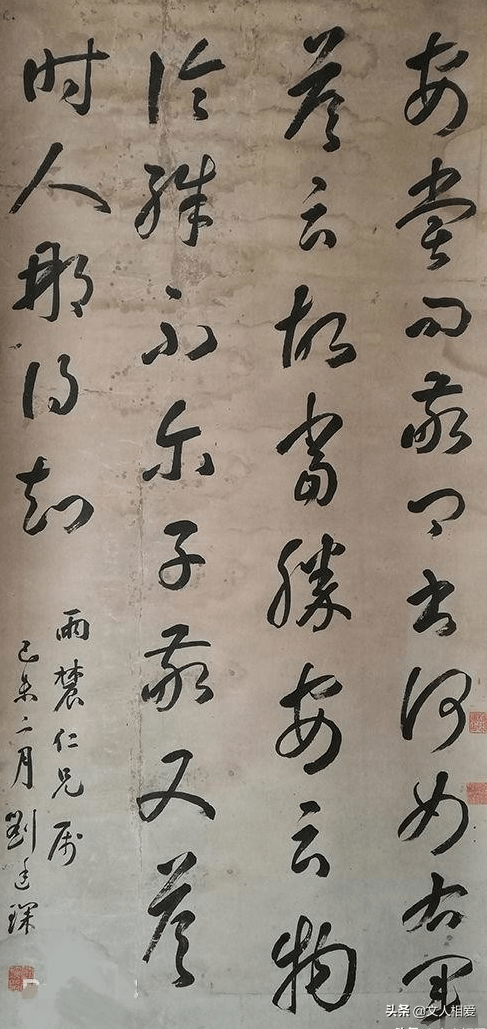

刘廷琛,清末状元,字幼云,后人称前楼老人,江西德化县人。光绪十九年(1893年)在家乡中举人,光绪二十年(1894年)中进士。曾任翰林院编修、陕西学政,后任学部右侍郎、京师大学堂总管(北京大学校长)、学部侍郎。宣统元年曾为宣统皇帝讲学。是著名的书法家。清朝灭亡后,晚年寓居青岛,在学校任教。青岛“礼贤中学”校门背面“礼门一路”三字,即为刘廷琛所书。

俗话说良师益友,书法艺术更是如此,这是时间的沉淀和师傅的点拨。毕竟士大夫的书法也是千百年来浸染其中的独特书法风格,古朴雄浑,刚健挺拔,雍容大方,行云流水,给人一种渐入佳境之感。

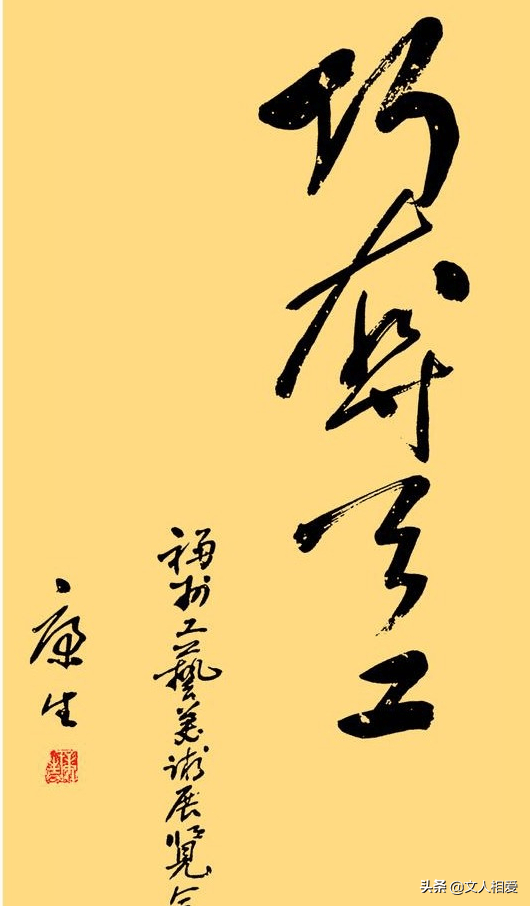

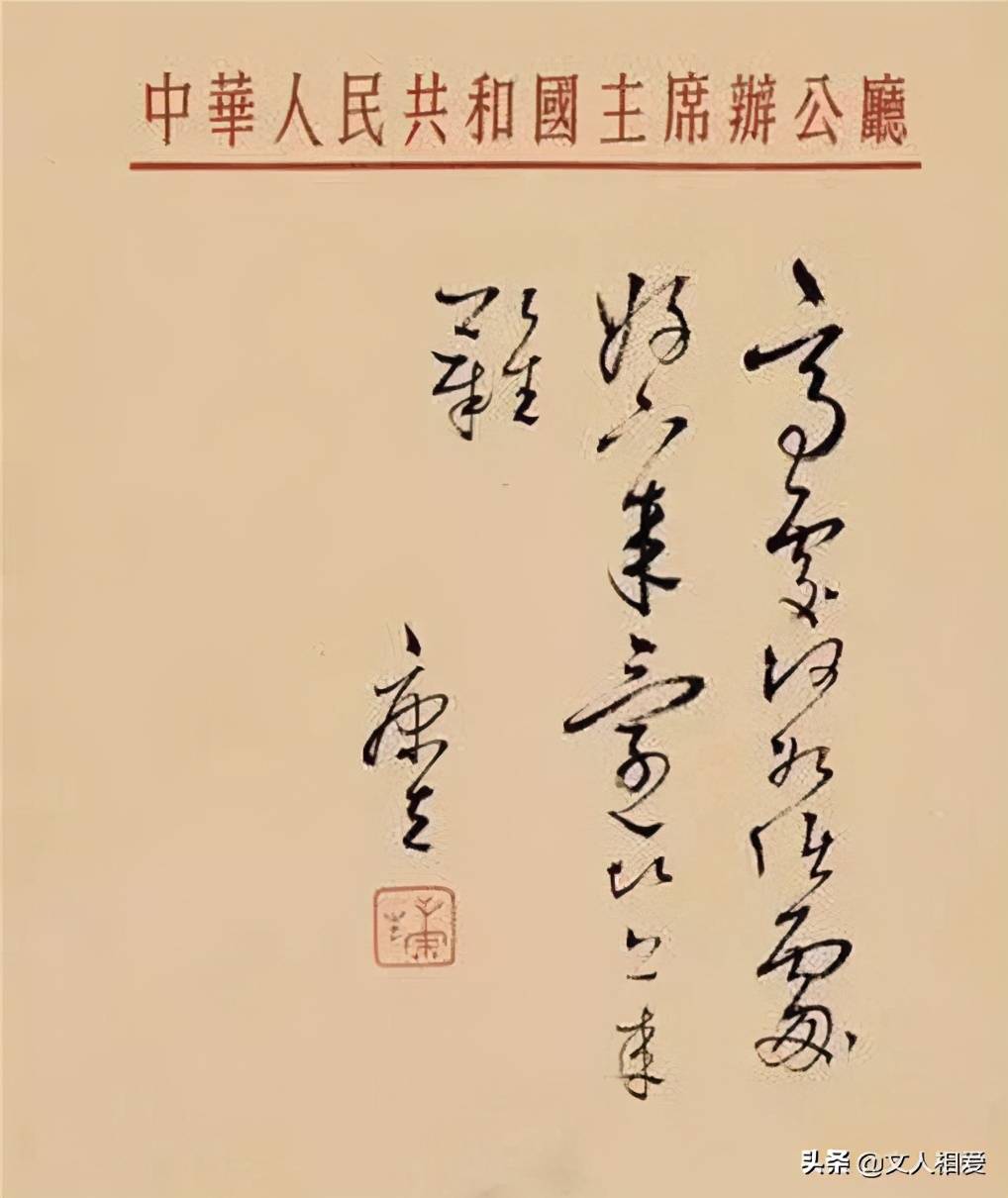

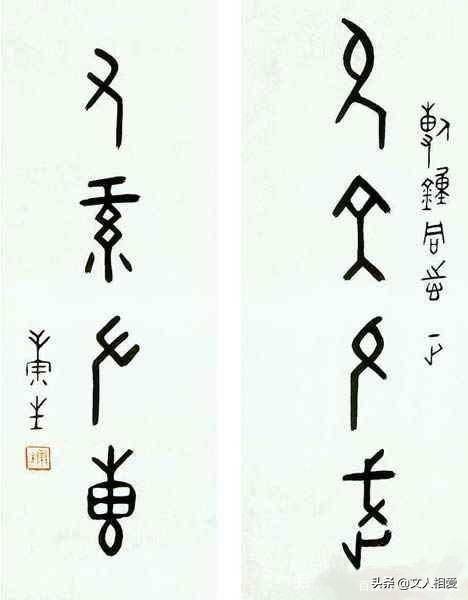

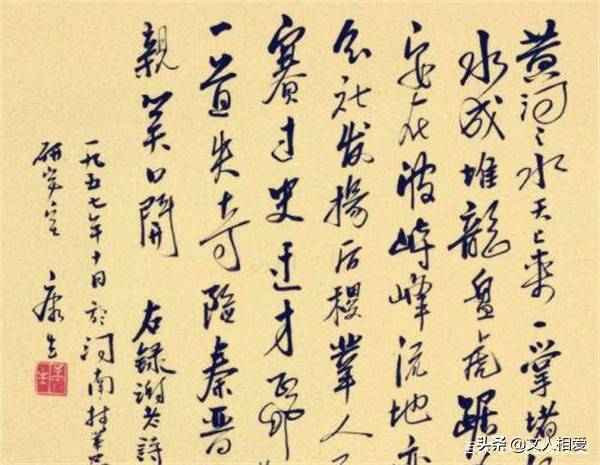

但从康生后期的书法可以看出,他楷书、草书、隶书、篆书通才,善画文,尤擅隶书、篆刻。康生的书法“高胜下下,下难上”,清秀脱俗,人们称之为“康体”。他的隶书尤为出色,被人们赞誉为“无人能及”。他的隶书古拙苍劲,功力深厚。他的行书有二王之风,夹杂北碑,有时也夹杂隶书。他的行书潇洒飘逸,气势磅礴,令人叹为观止。他的甲骨文文风清静淡雅,内涵无穷。

同时,康生在美术、书法、国学、国画、篆刻、收藏鉴赏等方面也有着深厚的造诣,他通晓经史,善诗文,擅书画,练就一身书法功底,博学多才,还会拉胡琴,研究戏剧。

尤为令人称奇的是,康生能用双手写梅花篆,经常用双手,甚至用左手,所以他常常以“康生左手”署名。书法匀称,控制得当,收放自如。三笔连笔打破了章草上下字独立书写的禁忌,更加流畅。

后来有人评价康生的书法“刚柔并济,荡气回肠”,气势磅礴,笔法精妙,气势高远,韵味深厚,富有现代感,风格清新典雅,沉稳端庄,俊秀典雅,古朴华丽,行草笔法飞扬遒劲,笔法庄重圆润。观其作品,如观高山流水,如看万马奔腾,可见其日日练书功力深厚。

抛开康生的政治身份和负面影响,就说说他在书画方面的造诣吧。他的笔墨功底,抓住了中国文人画的精髓,朴素淡泊却意味深长。康生的成就,自然离不开曹鸿勋、陆润祥、刘廷琛等早期大师的影响。即便后来军阀混战,世事动荡,时局变迁,唯一不变的,是他对书法的追求。当然,至于陈叔同把他列为近代四大书法家之首,还有待读者和书法专家的进一步探讨和客观评价。